つづき)

もっとわかりやすく説明しよう。

少しわかりにくいので、以下の手法で説明。

小学校のころから健康診査でやっていた「視力検査」は今も健在。

それを思い出してもらえれば「イジメの実態」(人体実●)がわかりやすいかも。

***********************************************************************

では、「視力検査」の【模範演技】から。

【視力検査の模範演技】

★「視力検査」の参考動画

★「模範演技」(通常の検査手法)

(登場人物)

A:「検査師」

B:「被検査者」

—————————————————

A:『穴の開いている方を言ってください』

B:『はい。わかりました。』

A:「右目と左目とそれぞれ検査します。まず、右目から』

●「0.1」(最初は大きく見えるところから)

A:『これは?』

B:『右です。』

——————————————————

●「0.2」(徐々に小さくしていく)

A:『これは?』

B:『上です』

—————————————————-

●「0.3」(さらに、少しずつ小さく)

A:『これは?』

B:『下です』

——————————————————————

●「0.4」(さらに小さく)

A:『これは?』

B:『えっ~と。上です』

—————————————————————

●「0.5」(だんだん見えにくくなってくる)

A:『これは見えますか?』

B:『え~~と。左です』 ☛正解だが、やや不安な答え方。

——————————————————————————–

●「1.0」(かなり小さくなり、ぼやけてみえるようになった)

A:『これは、見えますか』

B:『うーーーんと。下?下かな??』☛間違っている。

————————————————————

●ひとつ前の「0.5」に戻って再度確認

A:『じゃあ、これはどうですか?』

B:『これは、左です。』 ☛さっきりよりはっきり答えられた。(正解)

【検査結果】

この検査から

右目の視力☛「0.5」

———————————————

●左目で同じ手順を繰り返す

*********************************************************************

【模範演技(通常の検査)】の特徴

●「大きい字(見えやすい)」から「小さい字(見えにくい)」へ

●「徐々に」「段々」に

●「見える」「見えない」かを「答えさせる」

●「見えるか見えないかの境目」では「再度確認」する。

●「右目」と「左目」を「それぞれ別に検査」する。

************************************************************************************

(p_-)パソコンで調べてみた

【視力検査】

視力測定は、眼のものを見る能力を調べる最も基本的な検査です。視力検査は誰もが学校や会社の健康診断、また免許証を取得するときなどに何度か体験していると思いますが、眼科ではより詳しく時間をかけて調べます。

測定の方法は、標準照度200ルクスの明るさの下で、輪に切れ目を入れた「ランドルト環」と呼ばれる大小の絵図を5メートル離れた距離から見て、輪の切れ目の位置を正しく答えられるかどうかで視力の能力を判定します。

視力には裸眼視力(眼鏡をかけない視力)と矯正視力(眼鏡をかけた視力)の2種類がありますが、検査ではまず最初に肉眼で左右の目を交互に調べ、視力が1.0以上であれば正常と診断します。1.0に満たないときはレンズを段階的に用いて矯正し、最終的に正常値を調べます。

(以下、省略)

VDT症候群と目の病気 (参考サイト)

(p_-)

この方法を「JINS」の場合は、「視力検査の機械」で置き換えただけなので、「手法」は変わらないと思われる。

つまり、「JINSの視力検査の機械をただただのぞいている」だけでは、

「視力はわからない。」

(これから、JINS 渡●がやったイカサマ手法を紹介することに)

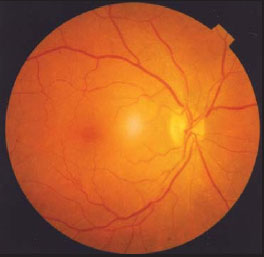

これと対照的なのは、ハリーも数回受けたことがある【眼底検査】

【眼底検査】

眼底とは、眼球の内壁を構成する組織です。眼底検査は、厳密には硝子体、網膜、視神経乳頭、網膜色素上皮、脈絡膜などの検査ですが、主に網膜の観察をします。

網膜疾患、視神経疾患などの眼の単独検査はもちろん、糖尿病、高血圧、高脂血症、脳内血流動態異常など全身疾患の合併症の病状までも把握することができます。

眼底は全身のコンディションを敏感に反映するため、最近では人間ドックや健診の必須項目として取り入れられるようになっています。

特に網膜は透明な組織なので、眼底は全身で唯一、血管を直接観察できる部位です。そのため、動脈硬化、高脂血症、高血圧症などから生じる全身の血管の変化を把握することができます。

網膜では、糖尿病網膜症、高血圧性網膜症、腎性網膜症、感染症、自己免疫疾患、血液疾患(貧血、白血病)の診断に有効です。

これらは全身の症状が出る前に眼底に所見が現れることも多く、診断の一助となったり、病勢の把握に役立ったりします。

(以下、省略)

VDT症候群と目の病気 (参考サイト)

(p_-)

この検査は、「40歳からの基本健康診査で何度か受けた。「機械に目をのぞくような姿勢」で、「目のレントゲン」というところか。この検査では「視力はわからない。」つまり、「眼底そのもの」を調べる。

「JINSの渡●の手法」は、この手法に近い。『JINSの機械で、眼底でも調べている気か。』

***********************************************************************************

説明が多くなったようなので、「イカサマ視力検査」のつづきをしよう。

つづき)

①の位置で(椅子が見える)

●オートレフケラトメーター(気球)

↑これが、正式名称だそうだ。(パソコン調べ)

ハリーの記憶から「時系列」に状況説明。

●「椅子に腰かけるように指示」

●「貴重品は、近くにあるカゴに入れるように指示」

☚これは前回記述のように「積極的な親切」で

(「渡●」がカゴをわざわざカゴを持っていれるように誘導)

●「視力検査機械」に顏(あご)などを載せる部分を「ウィエットティッシュ」でふく

☚これは、「4人悪徳歯医者の歯のレントゲンでは見られない行為」

☚これも「積極的な親切」であろうが。

●「ハリーが機械をのぞく姿勢が完了」したところで「若干の説明」

『右と左それぞれやります。』

渡■:『見えますか?』(最初のココだけ聞いてきた)

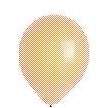

ハリー:「はい」 (最初は、ハッキリオレンジの気球が見えたので)

///////////////////////////////////////////////////////////

【実際の検査(イメージ画像)】

●最初は「形はクッキリ」「色はオレンジ色」に見えた。

●段々、「ピンとがあわず」に「ぼやけて」見えるように。

●少しすると、段々、「形がはっきり」&「オレンジ色」に戻った。

●この「変化」を見せられただけ。

●「見えるか?」「見えないか?」

「どこから見えなくなったか?」聞いてこない。

●これを機械の切り替えで、「右目」「左目」それぞれ。

***************************************************************

ここで若干思い出したのだが。

老眼になってから以下のメガネ屋で「視力検査」を行った。

①2011.1.16.

「近所のメガネハット」

(ココでも不必要な「お待たせ」のイジメあり)

☛この検査はやっていないと思う。(記憶の確率70%)

☛「通常の検査をやった」

②2013.12.3.

「JINS 」(1回目)別店舗

☛この検査をやった。(記憶の確率60%)

☛他に「通常の検査もやった。」

③2014.8.15.

「T.G. C.」(みなとみらい)

☛この検査をやった。(記憶の確率75%)

④2016.8.17.

「JINS」(2回目 今回「渡●」)

ココで少し思い出したのでが、

③「T.G. C.」(みなとみらい)でのこと

同じように「オレンジ色の気球」の変化を見せられたが、

「見えるところ」と「見えないところ」に来たら

『合図』してください。

と言われた記憶が。(記憶の確率70%)

ただただ、「気球の変化」を見ただけではなかったとの記憶。

*****************************************************************

これだけ検査して

①に位置から②の位置に移動して

「視力検査の機械を変えて」

「イカサマ視力検査」が続行される。

これから話す②の位置での「視力検査」から

①に位置での検査が「イカサマ」と言う可能性が高いということが、わかることに。

つづく)